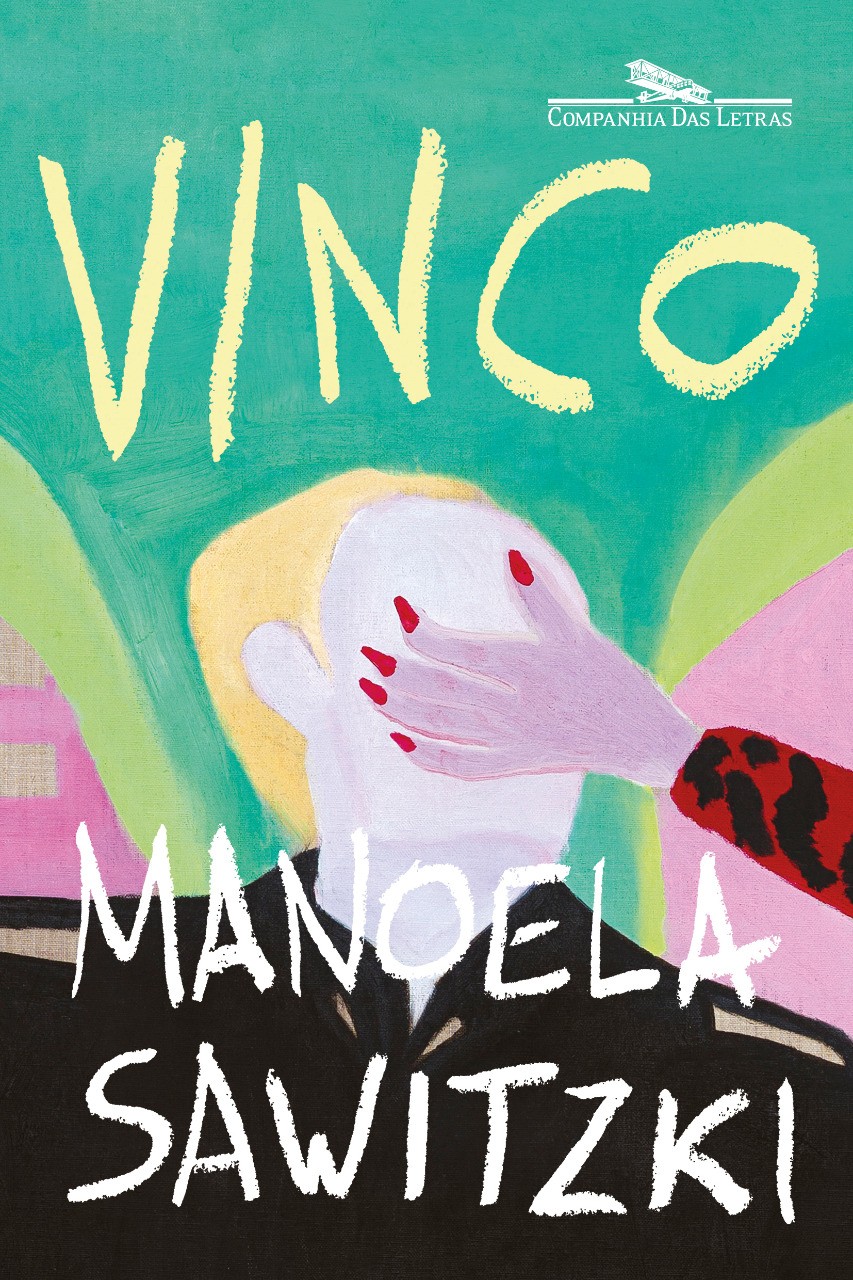

Há quem diga que a vida é uma grande e constante transição. No romance de formação Vinco, recém-lançado pela Companhia das Letras, as transições de fato estão em toda parte acompanhando a personagem central Manu da infância à adolescência, da adolescência à vida adulta, da vida no Brasil à vida na França, de homem para mulher.

Com o Rio de Janeiro nos anos 1990 como ponto de partida para a história, a autora gaúcha Manoela Sawitzki escreve a trajetória de Manu, caçula de uma família de classe média que percebe que a imagem que tem de si não corresponde aquela que os outros à sua volta enxergam, para tratar de temas como pertencimento, descoberta da sexualidade, relações familiares e identidade.

Em entrevista à Caderno de Moda Brasil, a autora Manoela conta mais sobre o processo de escrita do livro, seus temas e o porquê de ambientar a história nos anos 1990.

Como você descreveria Vinco para quem ainda não teve a chance de ler o livro?

Manoela Sawitzki: Gosto de pensar em Vinco como um romance de formação que rompe com uma lógica binária do crescimento, mas também como uma espécie de road movie, que fala de encontros que só se tornam possíveis porque Manu, protagonista da história, está nessa rota. Por muito tempo, a tradição, na produção literária, cobriu apenas experiências do chamado “mundo masculino”, quer dizer, o caminho ao longo do qual meninos se transformam em homens, e, mais tarde, se abriu pra narrativas que dão conta da passagem da menina para a mulher.

Os conflitos também são legítimos nesses casos, claro, mas se desenrolam em linha reta, no interior de uma norma, de uma ideia de mundo em que meninos necessariamente se tornam homens, e meninas passam por ritos de passagem e lutas até se tornarem necessariamente mulheres num mundo fundamentalmente masculino. Manu tem sua própria trajetória, que é uma rachadura nesse sistema, e por isso nos mostra um trânsito diferente, um caminho mais sinuoso, marcado pela não conformidade diante de um roteiro que não contempla a complexidade da sua existência.

O que te impulsionou a contar essa história de formação, narrando transições que integram mas vão muito além da transição da adolescência para a vida adulta?

Não me faltaram motivos. Alguns foram bastante pessoais, como o fato de meu irmão, o artista Biño Sauitzvy, ter sido uma criança queer que cresceu num ambiente masculino, opressor e violento. Biño é quatro anos mais velho que eu, e uma das minhas lembranças de infância mais nítidas, nos anos 1980, é a de olhar pra ele e ver um superstar, alguém que eu gostaria de ser. Eu passava pela minha própria luta naquele espaço que a gente dividia e não fazia ideia do que ele tinha que enfrentar. Achava que, por ser um “menino”, Biño já tinha uma vantagem tremenda sobre mim, e não passava pela minha cabeça que uma pessoa pudesse olhar pra ele sem ficar simplesmente maravilhada. Mais tarde, em 2007, depois de ter migrado pra França, ele voltou pro Brasil pra fazer duas performances num festival de teatro. Nesses dois trabalhos, apresentava as camadas secretas, a feminilidade que precisou ficar escondida para que fosse possível sobreviver. Eu literalmente vi pela primeira vez uma irmã que tinha sem saber que estava ali.

Biño me ajudou e ajuda a olhar melhor pro mundo e a pensar com mais atenção nesse jogo entre o que é visível e invisível no corpo. Nesse mundo encontrei mais irmãos e irmãs, e é dali que vêm as razões pros anos que dediquei à pesquisa que gerou esse livro. Disso tudo também veio a compreensão de que vivemos sob um regime opressivo de gênero e de que eu faço parte de uma mudança que está acontecendo, mas ainda enfrenta enormes riscos. E quando falo em riscos, quero dizer violência mesmo, morte, brutalidade, violação do direito de as pessoas viverem livremente quando elas não se encaixam em regras e delimitações que são absolutamente artificiais.

A sensação de deslocamento e busca por raízes ou pertencimento é algo que permeia essa fase de transição entre adolescência e vida adulta, mas no caso de uma pessoa trans, isso se torna algo muito mais profundo e complexo em se tratando de corpo e identidade. Enquanto autora, quais foram suas preocupações no processo de amarrar todas essas pontas de maneira genuína?

Minha primeira preocupação foi a de ouvir, conversar, e então escrever com essa escuta. Ouvir me fez ver com mais clareza os pontos em que há contato e onde as trajetórias se separam quando falamos de vidas cis, trans, queers, butches, não-binárias, héteros, gays e lésbicas. Algumas coisas unem as experiências de vida minoritárias, como o fato de que somos submetidas a um sistema de gêneros mesmo antes de nascermos e esse sistema trata de nos moldar enquanto crianças, para que nos encaixemos “melhor”, sem criar problemas; assim como o fato de que somos submetidas a um número assustador de violências, em geral praticadas por representantes da masculinidade — e mulheres, infelizmente, podem entrar nessa conta. No meio desse inferno, há violências reservadas em particular às pessoas que não se encaixam na norma binária e na lógica cisheteronormativa. Mas eu não quis ou tentei dar conta de uma história universal nem de biografar alguém em específico. Manu tem a sua própria trajetória e é essa realidade que dá forma ao livro.

O que ocasionou a escolha de situar a história nos anos 1990?

Manu e eu temos algumas coisas em comum. O apelido é uma, o ano de nascimento é outra. Isso criou, de certa forma, um espelhamento, como naquela música do The Velvet Underground & Nico, que mais tarde Nan Goldin usou pra dar nome a uma série de fotos: I’ll be your mirror.

Assim, a minha história e a de Manu teriam pontos de contato e de separação, que refletem o movimento que me interessa tanto, que vai do eu pro outro, do outro pro eu, e assim por diante.

Então, eu fui pré-adolescente e adolescente nos anos 1990, mas no Sul do Brasil. Manu viveu essa parte da vida no Rio. Isso me obrigou a ir atrás do que teria composto essa experiência fora da minha própria história, do meu território de memórias e experiências. Aí entra toda uma discussão sobre a experiência do estrangeiro, mas essa é uma conversa mais longa.

Que tipo de pesquisa você fez durante o processo de escrita de Vinco?

A pesquisa começou durante meu mestrado, em 2012, avançou depois pelo doutorado, até 2019, e seguiu fora da academia, enquanto escrevia o livro. Resumindo muito, por volta de 2011, soube da existência de clubes de crossdressing no Brasil. Entrei em contato com um desses clubes e perguntei se alguém gostaria de conversar comigo. Algumas pessoas conversaram. Havia ali também muitos perfis públicos, onde as pessoas se apresentavam e contavam um pouco sobre o começo da experiência do travestismo. Muitas delas tinham começado na infância e, já adultas, viviam uma vida pública e outra vida secreta. A passagem pelo feminino era a parte secreta, mas essa parte parecia particularmente valiosa. No entanto, só podia ser pública na esfera do próprio clube e dos encontros coletivos que eram combinados ali, e em geral aconteciam em hotéis, em outra cidade, onde todas podiam passar um tempo juntas e se divertir com essa porção sua que pouca gente “familiar” podia conhecer.

Fora do circuito do clube, tive encontros e conversas com outras pessoas em diferentes pontos de suas transições, ou que em algum momento tomaram o caminho da dissidência de gênero, quer dizer, o rompimento com o sistema como um todo. E também procurei por reflexões e materializações desses trânsitos no trabalho de artistas, no cinema, na música, na dança, na teoria queer, na filosofia e, claro, na literatura.

De que maneira você acha que a literatura pode contribuir com pautas identitárias?

Acho fantástico o que se pode fazer com a linguagem, com as palavras. Uma mudança de nome e de pronome, por exemplo, pode marcar uma revolução. A grande contribuição da literatura e da arte como um todo, pra mim, é a de também dar corpo pra essas revoluções, e ajudar a abrir os caminhos para a liberdade, contando mais e mais histórias de mais e mais formas de existência, e afrouxando os parafusos desse sistema que nos submete, reduz e limita há tempo demais.